肝臓内科について

当院の肝臓内科では、肝臓の総合的な診療を行っています。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、重症化するまで自覚症状が現れにくいのが特徴です。

健康診断で肝機能異常を指摘された場合や、倦怠感、疲れやすい、体がだるいなどの症状がある場合は、お早めに当院の肝臓内科にご相談ください。

問診では、症状の詳細、発症時期、服薬歴、既往歴、家族歴、輸血や手術歴などを確認させていただきます。

当院では、ウイルス性肝炎などの専門的な治療にも対応しております。

高度な検査や治療が必要な場合は、提携先の医療機関をご紹介し、最適な医療を受けていただけるようサポートいたします。

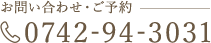

肝臓の役割

肝臓は、身体の右側の肋骨の下あたりに位置しています。

主な役割として、解毒機能、合成機能、貯蔵機能の3つを担っています。

貯蔵機能

食事から摂取したタンパク質、炭水化物、脂質は分解され、エネルギー源となるグリコーゲンとして肝臓に貯蔵されます。

その後、必要な成分に加工され、動脈を通じて全身へと運ばれます。

解毒機能

体内に入った有害物質や薬物、アルコール、老廃物などは、肝臓で分解・排出もしくは無害化されます。

合成機能

肝臓では、食物の消化に必要な胆汁が合成・分泌されます。

胆汁は黄色の液体で、体内の老廃物を排出する役割を担います。

肝臓内科で頻繁に

相談される症状

以下の項目に該当する方は、当院の肝臓内科を受診ください。

- 食欲不振が続いている

- 食欲がなく疲れやすい

- 顔や白目が黄色い

- 便が白くなり、尿が紅茶のような色になっている

- 急にお腹が膨らみ、手足が痩せ細ってきた

- 毎日大量のアルコールを摂取する

- 付き合いなどでアルコールをよく飲む

- 健康診断で肝機能(GOT、GPT、γ-GTPなど)の異常を指摘された

- 健康診断で異常はなかったが、アルコールをよく飲むので肝臓が心配

- 健康診断で肝臓数値の異常を指摘された

- 肝炎ウイルスに感染していることがわかった

- 家族に肝炎ウイルス感染者がいる

- 疲れが取れない、体がだるい

- より正確な肝臓の状態を知りたい

- 自分の体質に合った飲酒量を知り、肝臓の健康を維持したい

肝臓内科で対応する主な疾患

当院の肝臓内科では、下記のような疾患に対応しております。お気軽にご相談ください。

脂肪肝

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰に蓄積してしまった状態です。肥満、糖質・脂質の過剰摂取、アルコールの過剰摂取などが原因で起こります。食生活の欧米化によって日本で増加している生活習慣病のひとつです。長期間経過すると、慢性肝炎から肝硬変に進行し、肝性脳症、黄疸、腹水などを引き起こしたり、肝がんを発症しやすくなったりします。

初期には自覚症状はほとんどありませんので、健診の血液検査で初めて発見されるケースが多いです。自覚症状がないため放置し、肝硬変になってから初めて受診されるケースも少なくありません。肝硬変になってしまうと肝臓は元に戻すことはできません。健診等で脂肪肝が疑われる場合は早めに受診し、定期的な検査や適切な治療を受けることが重要です。お心当たりのある方は、当院にご相談ください。

ウイルス性肝炎

ウイルス性肝炎は、A型、B型、C型、D型、E型の5種類のウイルスが原因で起こります。

その他にも未解明のウイルスや、サイトメガロウイルス、EBウイルスなど、感染によって肝障害を引き起こすウイルスが存在します。

これらのウイルスに感染し、急性の肝機能障害が生じた状態を急性肝炎といいます。

主な症状は、食欲不振、倦怠感、吐き気、嘔吐、黄疸、発熱などです。

通常は専門的な治療で改善しますが、急速に悪化し重症化すると、命に関わる場合や肝移植が必要となる場合もあります。

お心当たりのある方は、当院にご相談ください。

B型慢性肝炎

B型慢性肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染している状態です。

感染経路は、性的接触、母子感染、注射器の使い回し、輸血などです。

特に生後間もない時期の感染は、持続感染のリスクを高めます。

持続感染者のうち1~2割は慢性肝炎へと進行し、肝硬変による肝性脳症、黄疸、腹水などを引き起こしたり、がんを発症しやすくなったりします。

また、急性増悪や劇症化により、命に関わることもあります。

肝臓の数値が上昇し慢性肝炎の悪化リスクがある方や、免疫抑制剤や抗がん剤の使用などで重症化の恐れがある方は、定期的な検査と適切な治療が必要です。

当院にご相談ください。

C型慢性肝炎

C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染により引き起こされます。

以前は、血液製剤や輸血、医療行為における注射器の使い回しなどが主な感染経路でしたが、近年はピアスやタトゥーの器具の使い回しや、違法薬物使用時の注射器の使い回しによる感染が増加しています。

感染しても急性肝炎を発症することはまれで、多くの場合自覚症状がありません。急性肝炎を発症した場合でも、吐き気や倦怠感などの軽い症状で済むことがほとんどです。しかし、感染者の約70%は持続感染し、慢性肝炎へと進行します。

慢性肝炎は肝臓がんや肝硬変のリスクを高めるため、定期的な検査と適切な治療が重要です。気になることがある方は、当院へご相談ください。

自己免疫肝炎

自己免疫性肝炎は、免疫異常が原因で肝障害が生じる自己免疫性疾患であり、難病に指定されています。

症状は軽症であることが多いですが、重症化すると肝硬変に至る場合もあります。

また、慢性甲状腺炎、関節リウマチ、シェーグレン症候群などの他の自己免疫性疾患を併発することもあります。

ステロイド薬による治療が有効ですが、治療を中断すると炎症が再燃する可能性が高いため、病気の進行を抑制するには継続的な治療が必要です。

原発性胆汁性胆管炎

(原発性胆汁性肝硬変)

肝臓は解毒や栄養代謝の他、胆汁の生成も担っています。

肝細胞から分泌された胆汁は、総肝管を通って胆のうに運ばれ濃縮された後、十二指腸へ排出されます。

原発性胆汁性胆管炎は、肝臓内の細い胆管が破壊され、胆汁が停滞する病気です。

原因が特定されていない自己免疫疾患であり、難病に指定されています。

重症化すると肝不全や肝硬変を引き起こします。

以前は病気が進行した後に発見されることが多かったため、「原発性胆汁性肝硬変」と呼ばれていました。

他の多くの自己免疫疾患と同様に、中年以降の女性に多く発症します。

病状や進行度に応じた治療が必要であり、早期発見・早期治療によって病気の進行を抑制することが重要です。

ご心配な方は、当院にご相談ください。

薬剤性肝障害

薬剤性肝障害は、薬によって肝臓に障害が生じる状態です。

病気の治療薬だけでなく、健康食品やサプリメントが原因となることもあります。

肝臓は薬物を代謝する臓器であるため、薬の影響を受けやすく、予期せぬ障害が発生する可能性があります。

重症化すると肝不全に至り、命に関わるケースもあるため、薬の服用後に異常を感じた場合は、速やかに当院にご相談ください。

アルコール性肝障害

長年の過度の飲酒により引き起こされる肝障害を、アルコール性肝障害といいます。

純エタノール換算で1日60g以上(日本酒3合以上、ビール中瓶3本以上、焼酎1.8合以上)の飲酒は、過剰摂取とみなされます。

最初にアルコール性脂肪肝が起こり、悪化するとアルコール性肝炎という急性障害を引き起こします。

さらに進行すると、肝性脳症、消化管出血、腹水、黄疸、急性腎不全、多臓器不全などを発症し、命に関わることもあります。

また、長期間の過剰な飲酒は、肝臓の線維化を促進し、アルコール性肝硬変や肝がんへと進行する可能性があります。

アルコール性肝障害は男性に多いと思われがちですが、女性は男性よりも少量・短期間の飲酒で発症するリスクが高いです。

また、ウイルス性肝炎を合併している場合は、肝硬変や肝がんのリスクがさらに高まります。

肝臓とお酒の関係とは?

お酒との付き合い方

脂肪肝の原因には、「肥満」「糖尿病」に加え、「アルコール」が挙げられます。

命に関わるような状況では、断酒が必要となる場合もあります。

しかし、そうでない場合は、体質や生活習慣に合わせた適切な飲酒量や頻度を設定し、生活習慣全体を改善することで健康管理を行います。

お酒を好まれる方にも、上手に付き合う方法をご提案し、日常生活の楽しみや、ご家族・ご友人との大切な時間を維持しながら、健康管理をサポートいたします。

肝臓で対応する検査

血液検査

肝機能を調べるための主な血液検査項目は以下のとおりです。

肝細胞で作られる酵素:AST(GOT)、ALT(GPT)

胆管で作られる酵素:γ-GTP

これらの酵素はトランスアミナーゼと呼ばれ、肝臓でのアミノ酸代謝に関与しています。

肝臓や胆管が損傷すると、これらの数値が上昇します。

その他、ALP、総タンパク、アルブミン、総ビリルビン、ChE、PT活性など、複数の項目を総合的に評価して肝機能を判断します。

| 項目 | 関連する病気 |

| AST(GOT) (基準値) 7~38 IU/L |

高値を示すと、肝細胞が破壊されている可能性がある |

|---|---|

| ALT(GPT) (基準値) 4~44 IU/L |

高値を示すと、肝細胞が破壊されている可能性がある |

| γ-GTP (基準値) 男性:80 IU/L以下 女性:30 IU/L以下 |

高値を示すと、肝・胆道系に異常を来している可能性がある |

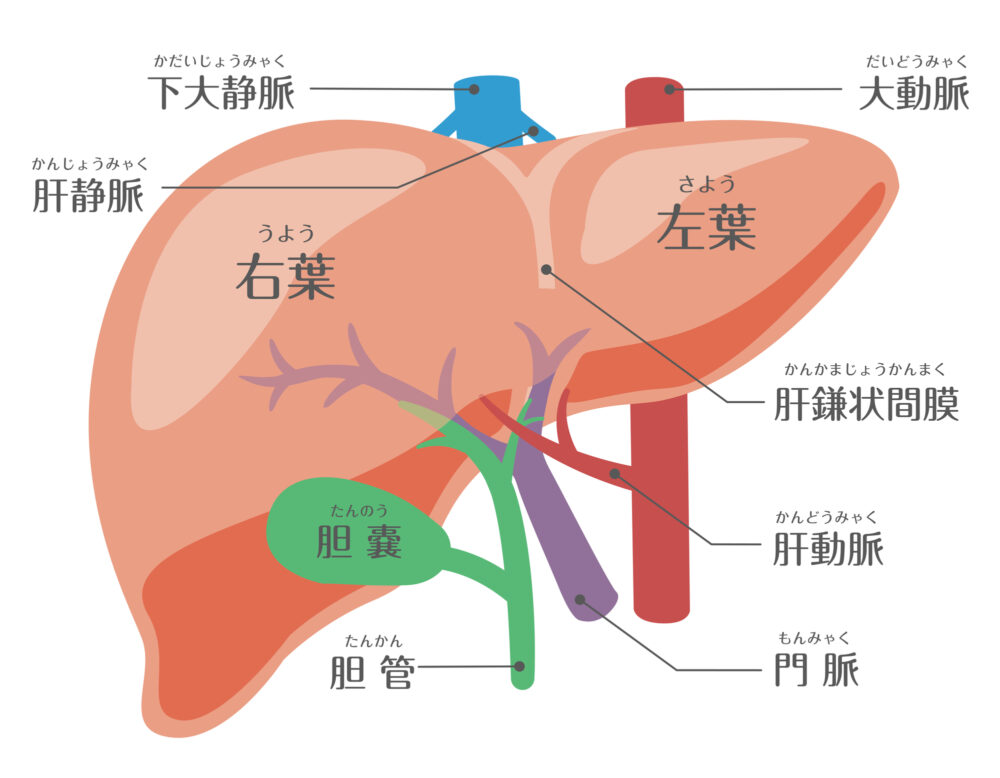

超音波検査

(腹部エコー検査)

腹部エコー検査は、プローブという超音波発信機をお腹に当て、内臓から反射される超音波を画像化して診断する検査です。

腹部エコー検査は、プローブという超音波発信機をお腹に当て、内臓から反射される超音波を画像化して診断する検査です。

肝臓の検査では、肝臓から反射される超音波を捉えます。

針を刺す肝生検と異なり、患者様の痛みを伴うことが少ない検査です。

肝臓の大きさ、表面、血管の状態など、肝臓の様子を観察できます。

脂肪肝の程度なども評価できます。

この検査でわかる病気には、脂肪肝、肝硬変の進行度、肝がんなどがあります。

胃カメラ検査

(胃内視鏡検査)

肝臓の病気の検査では、食道静脈瘤や出血など、血管の状態を直接観察するために、胃内視鏡検査(胃カメラ)を行う場合があります。

肝臓の病気の検査では、食道静脈瘤や出血など、血管の状態を直接観察するために、胃内視鏡検査(胃カメラ)を行う場合があります。

血管の状態の確認に加え、治療効果の判定や方針決定のためにも実施することがあります。

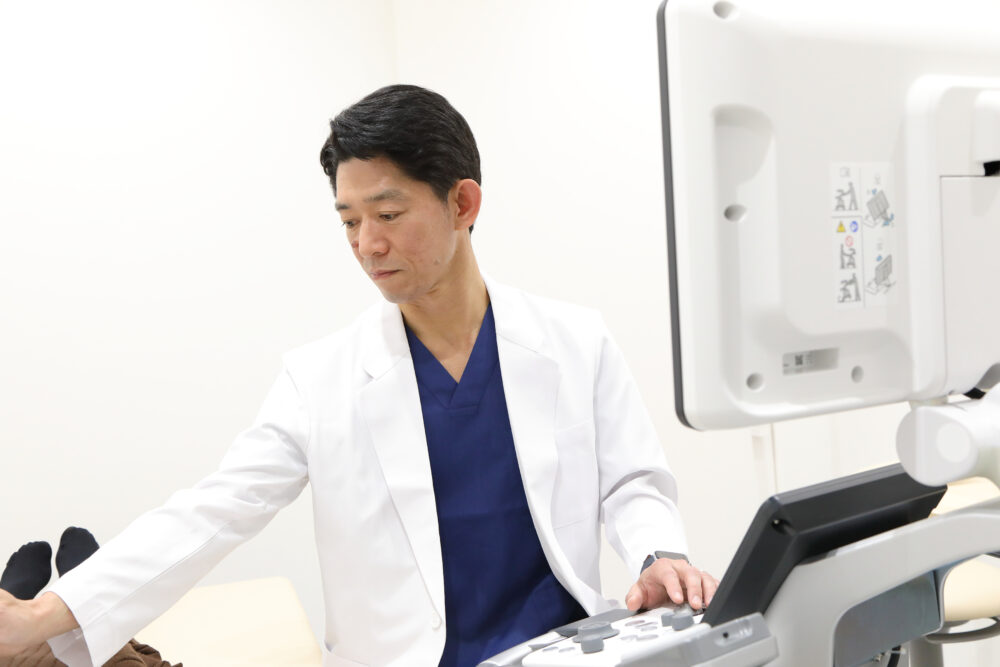

肝臓の専門医だからこそ

提供できる安心の医療

「疲れが取れない」「体がだるい」「食欲不振」といった症状で来院される患者様の中には、実は肝臓に異常があるケースが少なくありません。

「疲れが取れない」「体がだるい」「食欲不振」といった症状で来院される患者様の中には、実は肝臓に異常があるケースが少なくありません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、自覚症状が出にくい臓器です。

当院では、肝臓専門医の視点から、早期に肝臓の異常を発見し、適切な治療につなげます。

ちょっとした体調不良や、健康診断での肝臓の数値に関することなど、お気軽にご相談ください。

患者様の健康を総合的にサポートいたします。