逆流性食道炎について

医師が解説

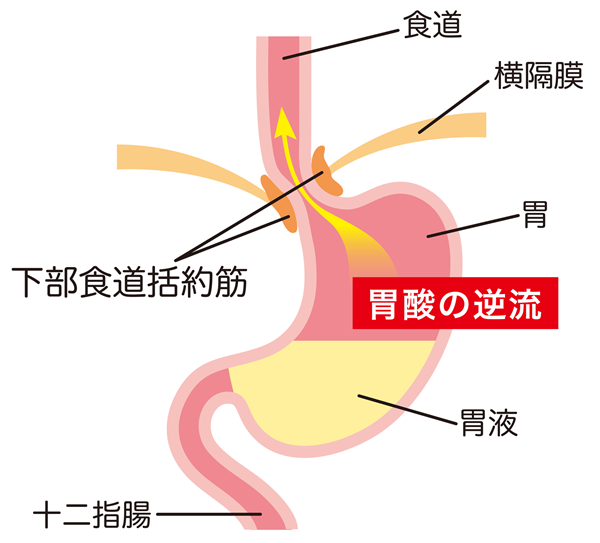

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症を起こす病気です。

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症を起こす病気です。

加齢による筋力低下や食生活の欧米化による胃酸過多、消化時間の増加などが原因で、近年増加傾向にあります。

市販薬で一時的に症状を抑えることはできますが、生活習慣の改善がない場合、再発リスクが高まります。

また、長期的な炎症は食道がんのリスクを高めるため、症状がある場合は消化器内科への受診が必要です。

当院では、患者様に対し、これらの点についてご説明しています。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎は、主に下部食道括約筋の機能低下と胃酸の増加など、複数の要因が重なって発症します。

胃酸の増加

ストレスによる自律神経の乱れも胃酸過多の原因となります。

食べ過ぎや飲み過ぎ、脂っこいもの、刺激物の過剰摂取、喫煙は胃酸分泌を増加させ、逆流を起こしやすくします。

腹圧の上昇

肥満、猫背などの不良姿勢、ベルトや衣服の締め付け、妊娠などは腹圧を上昇させ、胃の内容物の逆流を助長します。

姿勢や服装にも注意が必要です。

前かがみの姿勢も腹圧を上昇させます。

下部食道括約筋の低下

食道と胃の境目にある下部食道括約筋は、通常、食物の通過時以外は閉じており、胃の内容物の逆流を防いでいます。

しかし、加齢やストレスなどでこの機能が低下すると、閉じ方が不十分となり逆流が起こります。

薬の副作用

喘息、高血圧、心疾患などで使用する一部の薬の副作用として、下部食道括約筋が緩むことがあります。

服用中のお薬を確認させていただきます。

食後すぐに横になる

食後すぐに横になると、胃の内容物が物理的に逆流しやすくなります。

逆流性食道炎はストレスと

どう結びついているのか?

ストレスは、自律神経の乱れを引き起こし、逆流性食道炎のリスクを高める可能性があります。

自律神経は、体温調節機能、代謝機能、内臓機能を担っています。

ストレスにより自律神経が乱れると、胃酸の過剰分泌、下部食道括約筋の機能低下、食道や胃の蠕動運動の低下などを招きます。

当院では、様々な疾患の予防のためにも、患者様にストレスをうまく発散し、溜め過ぎないよう、また可能な限りストレスを回避するよう促しています。

逆流性食道炎の症状チェック

下記の症状に該当する場合は、逆流性食道炎の疑いがありますので、当院にご相談ください。

- 咳や喉の痛み

- 胃もたれ

- 胸焼け、胸がムカムカする

- 声が枯れる、喉に違和感がある

- 飲み込む際の違和感、喉のつかえ感

- のどのヒリつき、痛み

- 呑酸(酸っぱいものが口の中に込み上げてくる)

- みぞおちの痛み

- のどのつかえ感・違和感、声のかすれ

- げっぷが多い

- 慢性的な咳(肺や心臓に異常がないのに咳が続く)

- 食後に気分が悪くなる

- 少し食べただけでお腹一杯になる

- 腹部膨満感

- 胸痛

逆流性食道炎になりやすい方

以下に該当する方は、逆流性食道炎のリスクが高いです。

- 肥満体型の方、腹部が圧迫される服装をすることが多い方

- 食後すぐ横になる方

- 早食い、過食の習慣がある方

- タバコを吸う方

- 脂っこいもの、炭酸飲料、アルコールを摂取することが多い人

- 長時間前かがみの姿勢になることが多い方

- 喫煙習慣のある人

逆流性食道炎の検査

当院では、患者様の病状から逆流性食道炎の可能性を判断できます。

当院では、患者様の病状から逆流性食道炎の可能性を判断できます。

ですが、正確な診断には、食道裂孔ヘルニアやがん、逆流性食道炎の重症度などを確認できる胃カメラ検査が必要です。

当院では、鎮静剤を用いることで、患者様が苦痛を感じにくい検査を実施していますので、お気軽にご相談ください。

逆流性食道炎の治療

当院では、お薬を用いた治療に加え、食習慣や生活習慣の見直しを患者様にご提案しています。

薬物療法

当院では、食道粘膜保護薬、胃酸分泌抑制剤、胃や食道の機能を改善するお薬などを用いて治療を行います。

当院では、食道粘膜保護薬、胃酸分泌抑制剤、胃や食道の機能を改善するお薬などを用いて治療を行います。

食習慣・生活習慣の改善や見直し

逆流性食道炎の再発防止には、生活習慣や食習慣の改善が重要です。

当院では患者様に対し、高脂肪食や胃酸分泌を促す食品の摂取を控え、食後すぐに横にならないよう指導しています。

また、腹部を圧迫する衣服やベルトの着用も避けるようお勧めしています。

逆流性食道炎を悪化させない

食生活習慣のポイント

食習慣について

- 胃酸の分泌を抑制するため、過食や、香辛料、お酒、酸っぱいもの、コーヒー、タバコは控えましょう。

- 就寝2時間前からは食事を控えましょう。食後の胃酸分泌中に就寝すると、胃酸が逆流しやすくなります。

- 高脂肪食を控えることで胃の内容物がスムーズに流れます。

生活習慣について

- 就寝時は、胃酸の逆流を防ぐため、上半身を高くして寝ることをお勧めします。

- デスクワークや庭仕事など、前屈みの姿勢を長時間続ける場合は、適宜休憩を挟み、腹部の圧迫を避けましょう。

- 腹部を圧迫する衣服やベルトの着用は控えましょう。